Introdução

Peter Singer, professor de filosofia na Universidade de Princeton, é conhecido por seus estudos no campo da ética, pelo caráter explicitamente polêmico de seus posicionamentos morais, pelas suas propostas reformistas de largo espectro e pela sua vinculação ao chamado “consequencialismo”[1], teoria teleológica segundo a qual as propriedades normativas apresentam uma ligação de dependência exclusiva com as consequências[2]. Sob essa perspectiva, é premente destacar que a teoria consequencialista abarca uma pluralidade de visões, dentre as quais o utilitarismo, que ocupa uma posição de destaque. Em termos gerais, o utilitarismo tipifica um posicionamento pautado no ideal de “maximização” dentro do quadro geral de análise das consequências. Diferentemente dos utilitaristas clássicos, como Jeremy Bentham e John Stuart Mill, os quais pensavam a maximização em termos de prazer ou felicidade[3] (utilitarismo hedonista), Singer se vincula ao utilitarismo de preferências, associado ao cálculo de felicidade líquida, visto que “devemos fazer aquilo que, no saldo geral, favorece as preferências dos que são afetados”[4]. Desse modo, um aspecto importante da ética prática do autor supramencionado é a universalidade, expressa, sobretudo, na afirmação segundo a qual os juízos éticos devem ser constituídos tendo como base um ponto de vista eminentemente universal. Julgamentos morais só podem ser emitidos se considerarmos a igualdade de interesses como um ponto de fundamentação. Diante disso, atesta o pensador:

Sugiro que o aspecto universal da ética oferece de fato um alicerce para que eu possa começar com uma posição amplamente utilitária (…) Ao admitir que os juízos éticos devam ser formados a partir de um ponto de vista universal, aceito que minhas necessidades, vontades e desejos, simplesmente por serem minhas preferências, não podem contar mais que as necessidades, vontades e desejos de outras pessoas. Portanto, quando penso eticamente, minha preocupação natural de ver atendido meus próprios interesses deve ser estendida aos interesses dos outros[5].

O presente trabalho apresenta como intuito primordial a promoção de uma análise acerca do utilitarismo preferencial de Singer em contraposição a outras duas correntes metaéticas[6] de relevância, a saber: o egoísmo e o subjetivismo. Para isso, dois autores serão utilizados, Kurt Baier (1917-2010), que escreveu sobre o egoísmo[7] e as suas nuances e James Rachels (1914-2003), responsável por uma breve exposição acerca do subjetivismo[8]. Ademais, os escritos dos pensadores Ira M. Schnall e Stephen Buckle serão de grande valia para a construção do eixo argumentativo da presente dissertação filosófica.

Dentro de uma reflexão metaética[9], Singer almeja defender a posição utilitarista preferencial mínima como base do agir ético, isto é, como fundamentação, valendo-se, para isso, da passagem do interesse próprio fundamental para a universalizabilidade da ética por meio do cálculo da felicidade líquida. Para sustentar tal tese, o autor em questão se vale de algumas etapas argumentativas, dentre as quais a demonstração das fragilidades do egoísmo, alegando que a ética não se resume meramente aos interesses particulares, pois engloba os interesses de todos os envolvidos numa ação. Ademais, o pensador utilitarista aponta a insuficiência do subjetivismo, sobretudo, pela sua incapacidade de lidar com a discordância moral. Nesse sentido, a presente dissertação objetivará esclarecer as debilidades da crítica de Singer ao subjetivismo, ressaltando a possibilidade do desacordo ético e do papel da razão dentro de uma concepção subjetivista. Em vista disso, caso demonstrada a possiblidade da razão no subjetivismo, bem como da discordância moral, a afirmação de Singer, dentro da reflexão metaética, segundo a qual a postura utilitarista preferencial é uma posição mínima pode ser questionada.

Numa primeira análise, será realizada uma exposição sobre os traços essenciais do utilitarismo de Singer e, posteriormente, uma elucidação dos principais elementos do egoísmo, do subjetivismo e do emotivismo, principalmente, com a intenção de apontar a debilidade da argumentação de Singer no tocante ao processo de passagem do auto interesse para a dimensão universalizável da ética; transição que peca pelo seu próprio ponto de partida e por se valer de uma mistura inadequada entre a tese de David Hume acerca da subordinação da razão às paixões e a posição kantiana de atribuir um papel autoritativo à racionalidade.

- Utilitarismo preferencial

No primeiro capítulo de seu livro Ética prática, Peter Singer se propõe a realizar uma investigação metaética, ou seja, uma fundamentação de uma concepção ética. Em termos gerais, metaética é o ramo da filosofia dedicado a uma análise conceitual dos termos e expressões morais, englobando, também, a promoção de uma justificativa de determinados raciocínios morais. O autor supramencionado almeja apresentar uma resposta sólida a uma controvérsia concernente às disputas entre o universalismo racionalista e as teorias subjetivistas e emotivistas. Antes de adentrar especificamente na dissensão supracitada, Singer procurou explicitar o que não deve ser considerado como ética, evitando, assim, eventuais concepções equivocadas, simplistas e reducionistas[10] acerca do pensamento ético.

Ao apresentar os posicionamentos que não esgotam a complexidade do fenômeno ético, o pensador estabelece importantes traços e elementos de sua visão moral, a saber: o fundo naturalista de sua concepção ética e a eminência da avaliação das consequências para a formulação dos juízos morais. Ao argumentar contra um posicionamento meramente casuístico, que tende a encarar a moralidade a partir de um sistema ideal de regras e princípios, Singer ressalta a importância das consequências para julgamentos de fundo axiológico, ressaltando, portanto, o consequencialismo, mais especificamente uma de suas variáveis, qual seja: o utilitarismo. Diante disso, afirma o autor:

Os consequencialista não partem de regras morais, mas de objetivos. Avaliam a qualidade das ações mediante uma verificação do quanto elas favorecem esses objetivos. O utilitarismo é a mais conhecida das teorias consequencialistas, ainda que não seja a única. O utilitarista clássico considera uma ação correta desde que comparada a uma ação alternativa, ela produza mais felicidade para todos que são por ela atingidos, e errada caso não consiga fazê-la (…) As consequências de uma ação variam de acordo com as circunstâncias nas quais ela seja praticada[11].

Além de sua vinculação ao consequencialismo, outro traço explícito da ética de Singer é o seu fundo naturalista, que reside na afirmação segundo a qual a moralidade apresenta suas origens na inserção do homem na natureza, rompendo categoricamente com um posicionamento ético de vinculação necessária da moralidade ao fenômeno religioso. Não obstante, é premente ressaltar que, embora a moral tenha origens naturais, a ética não é justificada pela natureza. Destarte, a origem natural da moralidade não é uma justificação da ética, visto que as intuições valorativas primárias, enquanto portadoras de raízes eminentemente naturais, não garantem a necessidade das correções, advindas de um processo constante de justificativa. Diante disso, atesta o autor:

As nossas intuições evolutivas não nos dão necessariamente respostas corretas ou uniformes aos dilemas morais. O que era bom para os nossos antepassados pode não ser bom hoje. Porém, a compreensão profunda das mudanças de ambiente moral, em que ganharam proeminência questões como os direitos dos animais, o aborto, a eutanásia e a ajuda internacional, não surgiram da religião, mas antes da reflexão cuidadosa acerca da humanidade e do que consideramos uma vida bem vivida. Neste aspecto, é importante ter consciência do conjunto universal de intuições morais para que possamos refletir sobre elas e, se assim o escolhermos, aturar ao arrepio delas. Podemos fazê-lo sem blasfêmia, porque é a nossa própria natureza, e não Deus, que é a fonte da nossa moralidade[12].

Conforme supramencionado, o papel da reflexão e a questão da justificação dos valores são centrais para Peter Singer. Nesse sentido, para o autor em questão, viver moralmente implica em oferecer razões para as escolhas e as ações. Trata-se de tentar apresentar justificativas racionais para os padrões morais. “Assim, uma pessoa vive de acordo com padrões éticos se puder dar razões para o modo de vida escolhido”[13]. Todavia, é importante ressaltar que justificativas concernentes ao interesse próprio não bastam, ou seja, não são suficientes. Singer é categórico na afirmação segundo a qual as justificativas morais em termos de interesses particulares e próprios não são suficientes para uma abordagem metaética adequada. Diante disso, o pensador retoma a concepção de “imparcialidade”[14] na consideração dos interesses de todos os envolvidos no agir moral. Destarte, as preferências das pessoas envolvidas na relação devem ser consideradas do mesmo modo. É preciso justificar padrões de modo universalizável. O juízo é moral se fizer referência ao desenvolvimento geral adequado, ao bem-estar alheio, à prevenção do dano e à provisão de benefícios. Não se trata de deduzir um sistema ético único a partir da dimensão universalizável da ética. Com isso, Singer afirma que se afasta do objetivismo ético[15], do emotivismo e do subjetivismo particular, reiterando, portanto, que a fundamentação da ética prática exige uma demonstração de possibilidade de um determinado raciocínio moral, sem, contudo, recorrer a um entendimento de objetividade dos fatos éticos.

Desse modo, o caráter universalizável deve se adequar à ideia de “interesse” dos envolvidos nas relações, tendo em vista, exclusivamente, a maximização da realização dos interesses, averiguando as qualidades das devidas preferências e observando a questão circunstancial do fenômeno ético, ou seja, a abertura para a concretude das circunstâncias[16]. Segue-se, portanto, que os juízos éticos só podem ser emitidos quando a igualdade de interesses for tomada como uma fundamentação para os raciocínios morais. Trata-se basicamente do chamado “princípio de igual consideração de interesses semelhantes”. Ademais, insta trazer à baila a noção de pessoa[17] adotada por Singer, visto que apenas pessoas podem ter ações avaliadas do ponto de vista moral, o que não exclui o fato de que seres sencientes possuem interesses que devem ser levados em consideração. Diante disso, o filósofo compreende pessoa enquanto um ser racional e autoconsciente, com potencialidade para uma vida biográfica e não meramente biológica, dotado de interesses e perspectivas para o futuro. A posição ética universalista apresenta uma dupla pretensão, a saber: a descrição de situações éticas e a prescrição de formas de ação de um modo mais convincente que as posições tidas como individualistas.

Em suma, a concepção de ética em Singer envolve os seguintes pontos: a) seres sencientes possuem interesses; b) no entanto, apenas seres sencientes, racionais e autoconscientes- isto é, apenas pessoas- podem ter suas ações analisadas do ponto de vista moral, bem como seus interesses; c) os interesses dos seres devem ser considerados de maneira igualitária, na medida em que não se sobressaiam uns aos outros e correspondem seus respectivos níveis de senciência (dado que um cavalo, por exemplo, não sente dor com a mesma intensidade que um bebê); d) a ética assume uma perspectiva de universalidade, a partir da qual os juízos morais (isto é, a afirmação acerca das ações morais, como “é correto diminuir a desigualdade social”, por exemplo) são emitidos[18].

Após uma breve exposição acerca do utilitarismo de preferências de Peter Singer, é importante o esclarecimento das principais correntes metaéticas contrárias ao posicionamento consequencialista adotado pelo pensador em questão, quais sejam: o subjetivismo e o emotivismo.

- Egoísmo ético

Conforme apontado no capítulo anterior, viver eticamente implica em defender racionalmente determinados padrões morais. Ademais, não é suficiente que tais defesas recorram tão somente aos interesses próprios, pois, na concepção de Singer, a ética assume uma perspectiva universal. Portanto, o defensor do utilitarismo preferencial afirma que, em última instância, justificativas morais em termos de interesses particulares não bastam para a defesa de padrões morais, rebatendo, por conseguinte, uma importante teoria metaética, a saber: o egoísmo ético.

Em termos gerais, o egoísmo ético afirma que cada indivíduo deve zelar e promover os interesses individuais, ou seja, as pessoas são obrigadas a se vincular tão somente aos padrões e regras que se adequam aos seus interesses próprios e preferências particulares. Trata-se de uma concepção defendida por Ayn Rand e pelo pensador John Hospers. Além disso, é conhecida como egoísmo universal ou egoísmo impessoal de regra. Não deve ser confundido com o egoísmo ético pessoal ou individual, cujas determinações afirmam que os indivíduos possuem a obrigação de sujeição aos ditames da minha própria vontade e dos meus interesses, isto é, a tirania de uma vontade pessoal sobre as outras. Não corresponde também ao egoísmo psicológico[19], uma teoria meramente descritiva[20], que afirma: “cada indivíduo age apenas em conformidade com as motivações associadas à maximização do interesse privado”. Para uma compreensão mais específica do egoísmo em geral, Kurt Baier estabelece uma tipologia[21].

O egoísmo ético toma como pressuposto o egoísmo racional, o qual afirma: “em muitas circunstâncias, apelar para o bem próprio é racional e razoável”. Em seguida, se vincula ao racionalismo ético, que diz “temos que seguir os ditames da razão”. Nesse sentido, se a sujeição a uma exigência ética está em conformidade com a racionalidade, então essa exigência deve ser aceita. Destarte, se o agente almeja o seu bem maior próprio como uma exigência ética, então tal exigência está de acordo com razão. Diante dos fatos supracitados, percebe-se que há uma passagem do egoísmo racional ao egoísmo ético por meio de um silogismo hipotético que perpassa o racionalismo ético.

Não obstante, tal teoria metaética encontra alguns obstáculos, a saber: as exigências morais devem servir para uma regulação dos conflitos intersubjetivos (a objeção à publicidade)[22] ; a questão da acracia, o paradoxo do egoísmo e a necessidade da educação moral. Em suas análises, Singer oferece contraexemplos ao egoísmo racional, atestando que, por vezes, é moralmente exigido agir em oposição aos ditames do interesse próprio. Os valores e princípios éticos devem atuar como guias de comportamentos e condutas numa determinada conjuntura moral. Muitas das ocasiões morais envolvem uma interpessoalidade, ou seja, são situações públicas, que exigem uma perspectiva intersubjetiva. Nesse sentido, as diretivas morais devem ser passíveis de serem ensinadas e apreendidas social e coletivamente. Todavia, ensinar ao próximo os preceitos do egoísmo ético pode ser algo, futuramente, prejudicial ao meu próprio interesse. Por certo, seria agradável aos meus propósitos que os outros agissem conforme os valores altruístas. O egoísmo é, portanto, paradoxal e não se sustenta em sociedade. Enfim, a partir de outras ponderações, Singer atesta a insuficiência do egoísmo e afirma a imprescindibilidade de justificação dos padrões morais em vista da universalizabilidade da ética.

- Subjetivismo

Finalizadas as ponderações sobre o egoísmo, é preciso uma reflexão sobre o subjetivismo e o emotivismo. De acordo com Ira M. Schnall, o subjetivismo “é a visão de que, quando uma pessoa faz um julgamento ético sobre algo, ela está relatando (descrevendo) sua atitude em relação àquela coisa”[23]. Desse modo, o subjetivismo afirma que os enunciados morais, em última instância, possuem informações sobre o seu respectivo enunciador, descrevendo, assim, o estado psicológico do declarante.

Esta é a ideia básica do subjetivismo ético. O subjetivismo ético é uma teoria que diz que, ao fazer juízos morais, as pessoas não estão fazendo nada mais do que expressando seus desejos ou sentimentos pessoais. Nessa visão, não existem ‘fatos’ morais[24].

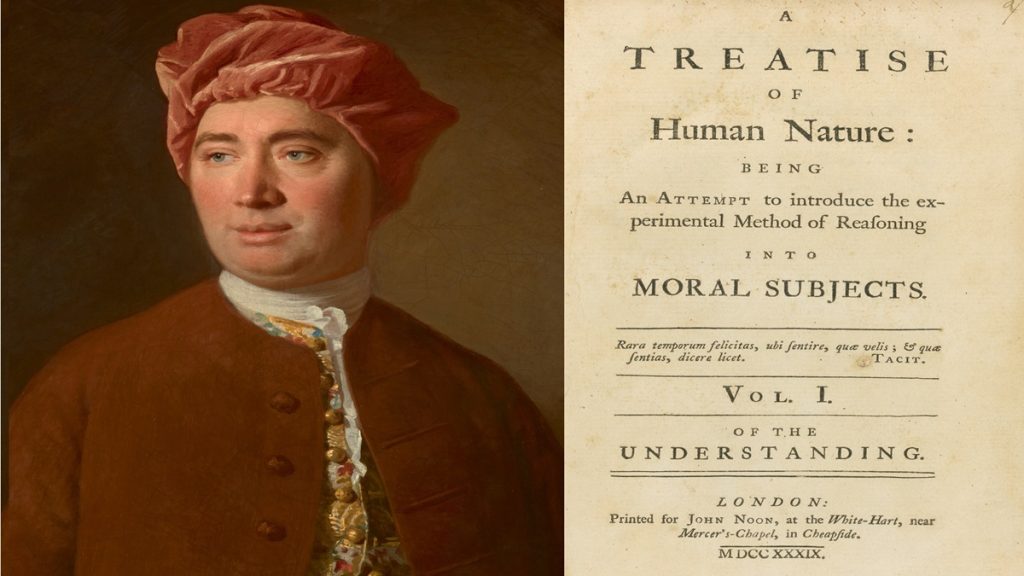

Diante do exposto, pode-se afirmar que o subjetivismo enxerga a moralidade como um campo intimamente relacionado à esfera dos sentimentos, desejos e atitudes particulares. Desse modo, Rachels afirma que a visão supracitada encontra respaldos e fundamentações na filosofia moral de David Hume, segundo a qual a reprovação de determinadas conduta decorre dos sentimentos de desaprovação perante a esse comportamento, não sendo, portanto, um fato a ser observado pela razão, mas um fato atrelado, principalmente, às paixões. Destarte, em Hume, a moralidade não pode se fundamentar em um princípio pertencente ao quesito da racionalidade[25].

Conforme supramencionado, para o subjetivismo simples, a moralidade não possui uma relação de dependência para com propriedades intrínsecas aos atos, pois a moral encontra sua gênese na afetividade, nos sentimentos de reprovação ou aprovação de determinados comportamentos. Enfim, os subjetivistas, em termos gerais, defendem que os juízos morais não caracterizam fatos, mas reportam atitudes específicas e sentimentos. Diante disso, afirma Rachels: “quando uma pessoa diz que algo é moralmente bom ou ruim, isso significa que ela aprova aquela coisa, ou a desaprova, e nada mais”[26].

Para Rachels, as vantagens do subjetivismo simples residem em sua capacidade de valorização da diversidade, de promoção do respeito às cosmovisões diversas e da propagação da tolerância nas relações humanas. Não obstante, para muitos teóricos, o subjetivismo revela suas fragilidades, principalmente, no tocante à ausência de discordância moral, visto que, se os juízos morais são relatos afetivos, o convencimento se dá pela manipulação dos afetos, esvaziando, por conseguinte, os desacordos e controvérsias morais. Desse modo, os relatos de impressões, desde que pronunciados com sinceridade, podem ser qualificados como verdadeiros e, portanto, não há um desacordo entre relatos distintos de atitudes subjetivas. Trata-se de uma crítica apontada por Singer, que recusa a redução da ética a uma mera questão de gosto, pois, caso consideremos a ética como um complexo de opiniões subjetivas, o espaço para as discordâncias morais é automaticamente rejeitado.

Ademais, conforme aponta Rachels, o subjetivismo simples, em suas ponderações básicas, rejeita a possibilidade do erro[27] nos processos de avaliação moral e, por conseguinte, não haveria um sentido na mudança de juízos, caso os indivíduos fossem confrontados com eventuais equívocos. Enfim, para rebater o subjetivismo, Singer retoma a questão da discordância ética.

Para aqueles que afirmam que afirmam que a ética é subjetiva, quando afirmo que a crueldade com os animais é errada, e na verdade estou apenas dizendo que condeno a crueldade com os animais, essas pessoas se veem diante de uma versão exacerbada de uma das dificuldades do relativismo: a incapacidade de explicar a divergência ética[28].

Por certo, o subjetivismo simples é incapaz de lidar com a questão da discordância ética. Não obstante, muitos pensadores, como Charles Leslie Stevenson (emotivismo)[29] e Richard Mervyn Hare (prescritivismo universal), mantiveram as premissas básicas da teoria subjetivista e formularam visões morais capazes de abarcar a possibilidade do desacordo. Em vista disso, embora desconfie da validade de uma ética subjetivista, Singer reconhece a possibilidade de plausibilidade de tal ética, desde que certos critérios sejam observados.

Desde que cuidadosamente distinguidas da forma crua de subjetivismo que vê os juízos éticos como descrições das atitudes de quem fala, são todas representações plausíveis da ética. Ao negar uma esfera de fatos éticos que faça parte do mundo real, existindo com total independência de nós mesmos, pode ser que estejam corretas. Suponhamos que estejam: daí se segue que os juízos éticos são imunes à crítica, que não há nenhum papel a ser desempenhado pela razão ou pelo argumento na ética e que, do ponto de vista da razão, um juízo ético é tão bom quanto qualquer outro? Não creio que seja assim[30].

Depreende-se daqui que, diante da negação da existência de fatos éticos independentes entre si e pertencentes ao mundo real, as representações éticas subjetivistas podem estar corretas. Embora tal afirmação, de imediato, pareça radical frente às ponderações de Singer, é possível compreendê-la melhor mediante um entendimento do emotivismo.

- As vantagens do emotivismo e as objeções do subjetivismo aos ataques do universalismo racionalista

Numa primeira análise, é premente esclarecer que as posições emotivistas diferenciam dois tipos de utilização linguística, a saber: o uso da fala para relatar atitudes ou sentimentos e a utilização linguística para expressar e exprimir atitudes. A expressão de atitudes implica uma pretensão mínima de concretização, que pode ser partilhada por outros ou, até mesmo, contraposta pelos desejos alheios.

Diante do exposto, pode-se afirmar que o emotivismo[31] atesta que a linguagem moral não é utilizada para enunciar fatos morais, ou melhor, os enunciados morais não são enunciados indicativos que podem ser qualificados como verdadeiros ou falsos, isto é, não possuem implicações ontológicas[32]. Em termos gerais, a linguagem moral serve para influenciar atitudes, expressar sentimentos e não descrevê-los.

Destarte, o emotivismo se distingue do subjetivismo simples. Com isso, o emotivismo afasta o problema da impossibilidade do erro (a infalibilidade), presente na tese subjetivista simples, pois, para os emotivistas, os juízos morais não podem mais ser qualificados como verdadeiros ou falsos, visto que representam apenas expressões de sentimentos, sendo possível o reconhecimento do erro na emissão de um juízo[33].

De acordo com o emotivismo, contudo, a linguagem moral não é uma linguagem para declarar fatos; não é feita para transmitir ou informar. Ela é usada, primeiro, como um meio de influenciar o comportamento das pessoas. Se alguém diz: “Você não deve fazer isso”, ele está tentando persuadir você a não fazer isso. Portanto, essa afirmação é mais como um comando do que como uma declaração de fato. “Você não deve fazer isso” é como dizer: “Não faça isso!”. Ademais, a linguagem moral é usada para expressar as atitudes de alguém[34].

Além disso, o emotivismo consegue, de certa forma, resolver o problema da discordância, pois, dentro das premissas emotivistas, é possível o desacordo em relação às atitudes, já que pessoas desejam coisas distintas, que, em última instância, se excluem. Desse modo, o emotivismo reconhece um certo grau de incompatibilidade e desacordo. Trata-se da conclusão de Charles Leslie Stevenson em suas tentativas de rebater as acusações de George Edward Moore[35] contra o subjetivismo. Enfim, Stevenson estabeleceu uma distinção entre desacordo de crença e desacordo de atitude, entre significado descritivo e emotivo. Ao analisar os juízos morais não a partir de uma abordagem que privilegia as descrições de estados psicológicos, mas, sobretudo, as expressões dos desejos, o emotivismo favorece uma abertura para a discordância moral. Segue-se, portanto, que há uma vantagem do emotivismo em relação ao subjetivismo simples. Não obstante, nem todos concordam com tal assertiva. Ira M. Schnall, por exemplo, atesta que subjetivismo e emotivismo são equivalentes e que a suposta vantagem da tese emotivista é meramente heurística[36]. Portanto, a tese de Ira Schnall é a de que o subjetivismo é capaz de lidar com o desacordo moral.

Finalizadas as considerações acerca do emotivismo e de sua capacidade de resolução das fragilidades do subjetivismo, ainda é preciso resolver uma questão em pendência, a saber: qual é o lugar reservado para as justificativas racionais na formação das opiniões morais? Apesar de abrir espaço para uma aparente discordância, a manipulação dos sentimentos não foi afastada do processo de convencimento na teoria emotivista. Para destacar o papel da razão numa ética subjetivista, Rachels ressalta os trabalhos propostos por John Dewey e W. D. Falk, os quais realizaram o “terceiro e último refinamento do subjetivismo ético”. Tais pensadores afirmaram que nem toda expressão de sentimento pode ser qualificada como um juízo moral. Desse modo, eles adicionam ao sentir todo um processo imparcial de reflexão sobre os eventos, de ponderação acerca dos argumentos e outras análises com potencialidades para alterar o modo como alguém se sente. Destarte, a deliberação é necessária para que um sentimento possa ser caracterizado como um juízo moral. Em vista disso, cabe uma distinção entre os sentimentos que a pessoa tinha antes de realizar uma consideração assídua das circunstâncias do sentimento final, advindo do exercício da deliberação. Nesse sentido, é o sentimento final que é produzido e sustentado pela razão.

Diante dos fatos supracitados, percebe-se a possibilidade da discordância moral no subjetivismo ético, visto que o emotivismo admite a discordância em atitude, embora ao custo de negar que os enunciados morais sejam enunciados indicativos de verdade ou falsidade. Ademais, conforme destacado por Dewey e W.D. Falk, a razão e a deliberação apresentam um papel na ética subjetivista. Desse modo, as principais críticas de Singer ao subjetivismo podem ser questionadas e, por conseguinte, pode-se atacar a concepção utilitarista preferencial como posição mínima, visto que a negação da racionalidade na ética subjetivista foi uma grande ferramenta utilizada por Peter Singer para reforçar o utilitarismo de preferências como base mínima.

Após uma defesa do subjetivismo a partir dos elementos do emotivismo de Stevenson e Dewey, é importante frisar a crítica de Stephen Buckle aos argumentos de Singer. Conforme apontado nos capítulos acerca do utilitarismo preferencial e do egoísmo ético, Singer destaca um aspecto importante de sua abordagem metaética, qual seja: a ética assume um ponto de vista universal, levando em consideração os interesses de todos os envolvidos numa ação moral. “Agir eticamente, portanto, exige que eu pondere todos esses interesses e adote o curso de uma ação mais provável para maximizar os interesses das pessoas afetadas”[37].

Tal versão utilitarista é qualificada como mínima, uma espécie de base primeira, ou seja, a fundamentação para a universalizabilidade. Trata-se de um argumento que começa com uma constatação de uma atitude natural relativa ao interesse próprio. Em seguida, há uma postura de universalização de todos os interesses individuais, estendendo nossa consideração aos interesses alheios, todos tomados do mesmo modo e de forma imparcial. “Nosso desejo de obter o que desejamos é assim transformado no desejo de realizar (tanto quanto possível) o que todos desejam”. Sob essa perspectiva, o utilitarismo descrito é caracterizado como uma espécie de configuração padrão do pensamento ético, conforme ressalta Buckle acerca da metaética de Singer.

Não obstante, essa passagem do autointeresse à universalizabilidade da ética é equivocada, sobretudo, em razão do seu ponto de partida na própria concepção de interesse próprio e por promover uma combinação instável de teses empiristas e racionalistas. Na perspectiva de Singer, o utilitarismo é uma posição mínima, pois advém da universalização da tomada de decisão auto interessada. Todavia, no pensamento ético, não há uma exigência para esse passo, visto que tal assertiva implicaria na afirmação segundo a qual a reflexão moral não pode surgir de outra forma a não ser pela universalização da tomada de decisão auto-interessada. Não há, no pensamento de Singer, razões suficientes para acreditarmos que tal alegação seja realmente necessária e verdadeira. Aliás, se o interesse próprio tipifica o ponto de partida, qual é o motivo que justifica a universalização? Se a minha atitude inicial é o autointeresse, por certo, a universalização não está entre minhas pretensões. Desse modo, atesta Buckle:

Existe alguma razão pela qual devemos aceitar que os julgamentos éticos podem surgir apenas por meio da universalização da tomada de decisão auto interessada? Uma razão muito boa pela qual não devemos pensar assim é que isso tornaria a ética totalmente desmotivada. Se o interesse próprio é nosso ponto de partida, que razão pode haver para começar a universalizar? Como Singer se esforça para apontar, universalizar é rebaixar meus próprios interesses ao nível dos interesses dos outros (…) Mas, se minha atitude natural é o interesse próprio, segue-se que uma coisa que não é do meu interesse é começar a universalizar[38].

Diante dos fatos supracitados, pode-se afirmar que o ponto de partida do pensamento moral do pensador consequencialista em análise, na realidade, tipifica a anulação e o esgotamento da ética. A fragilidade central da argumentação do utilitarismo preferencial reside em tomar como ponto de partida o interesse próprio. Isso se resolveria caso o interesse próprio e o impulso para universalização fossem tratados como forças iguais dentro dos esforços e anseios humanos. Não obstante, não há tal perspectiva na reflexão de Singer. Além disso, a argumentação de Singer se vale de uma combinação ao menos incompatível. Para fundamentar suas teses, o autor se utiliza de uma “hierarquia de razões”. A justificação do autointeresse recorre a uma razão tipicamente humeana, ao passo que a justificação da universalizabilidade recorre a uma razão eminentemente kantiana. Tal conjunção é impossível, pois, na concepção de Kant, a razão tem um papel autoritativo, enquanto em Hume a razão é serva das paixões. Embora o argumento do autor consequencialista se afaste da concepção puramente humeana, visto que o utilitarismo preferencial não reduz a razão a uma mera ferramenta, sua universalização, que possui certas relações com o prescritivismo de Hare, dialoga apenas formalmente com a universalidade da legislação racional kantiana. Em Singer, há uma primazia da premissa da atitude natural (da base do autointeresse) sobre a premissa universalizante, o que entra em total desacordo com uma visão kantiana. Destarte, afirma Buckle, a tese de Singer não pode ser tomada como posição mínima, mas representa somente uma dentre várias outras teorias no escopo da metaética. O utilitarismo preferencial é apenas um variação da temática emotivista. Por fim, há o “argumento do anjo”, segundo o qual o cálculo da felicidade líquida é impossível para a condição humana, pois os indivíduos não têm acesso a uma visão do todo, da dimensão holística e, portanto, a definição dos melhores interesses é, no quesito prático, algo inalcançável. Singer afirma “deveríamos pensar nas consequências daquilo que fazemos igualmente nas consequências daquilo que decidimos não fazer”[39]. Não obstante, em razão das contingências da razão humana e da falibilidade dos julgamentos individuais, é possível uma plena compreensão das consequências de nossas ações? Tal entendimento só seria possível na qualidade de um ser transcendente, capaz de ter acesso ao quadro geral das conjunturas e circunstâncias das ações dos homens. Com isso, Buckle constata a equivocidade do argumento de Singer.

Considerações finais

Diante do exposto, podemos concluir pela possibilidade da discordância moral no subjetivismo, mais particularmente no emotivismo; pela possibilidade do papel da razão numa ética subjetivista; pelas fragilidades da passagem do autointeresse para a universalizabilidade da ética no utilitarismo preferencial de Peter Singer e, por fim, por uma debilidade na tentativa de conciliação empreendida pelo autor supramencionado entre as teses de Hume e a universalidade da legislação racional kantiana. Em vista disso, conforme ressalta Stephen Buckle, a tese de Singer não pode ser tomada como posição mínima, mas representa somente uma dentre várias outras teorias no escopo da metaética.

Referências

BAIER, Kurt. El egoísmo. In: Singer, Peter (Org.). Compendio de Ética. Tradução para o espanhol por Jorge Vigil Rubio e Margarita Vigil. Madrid: Alianza Diccionarios, 2004.

BARBOSA, Lázaro. A ética prática de Peter Singer. Fides : Revista de Filosofia do Direito, do Estado e da Sociedade, v. 2, 2011, pp. 155-169.

BUCKLE, Stephen. Peter Singer’s argument for utilitarianism. Theor Med Bioeth. 2005;26(3):175-94. doi: 10.1007/s11017-005-3976-x. PMID: 16048068.

DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. Tradução por Jefferson Luís Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

HUME, David. A Treatise of Human Nature (eds. David Fate Norton & Mary J. Norton). Oxford: Clarendon Press, 2007.

MOORE, George Edward. Ethics. Oxford: Oxford University Press, 1912.

OLIVEIRA, Anselmo Carvalho de. O Princípio de Igual Consideração de Interesses Semelhantes na Ética Prática de Peter Singer. Barbarói (USCS), v. 34, p. 210-225, 2011.

RACHELS, James & RACHELS, Stuart. Os elementos da filosofia moral. Trad. portuguesa e revisão técnica: Delamar J. V. Dutra. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

RACHELS, James. Subjetivismo. In: Singer, Peter (Org.). Compendio de Ética. Tradução para o espanhol por Jorge Vigil Rubio e Margarita Vigil. Madrid: Alianza Diccionarios, 2004.

SANTOS, Bruno Aislã Gonçalves; GONTIJO; Fernanda Belo. Introdução ao Consequencialismo – Parte I. GUAIRACÁ, v. 36, p. 5-33, 2020.

SCHNALL, Ira M. Subjectivism and Emotivism. Iyyun: The Jerusalem Philosophical Quarterly. By: S. H. Bergman Center for Philosophical Studies, 2004, pp. 27-44.

SINGER, Peter. Ética no mundo real: 82 breves ensaios sobre coisas realmente importantes. Tradução por Desidério Murcho. Lisboa, Portugal: Edições 70, 2017.

SINGER, Peter. Ética prática. Tradução por Jefferson Luiz Camargo. 4. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2018.

SINGER, Peter. Vida Ética. Tradução de Alice Xavier. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002.

SINNOTT-ARMSTRONG, Walter. Consequentialism. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2019. Disponível em: https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/consequentialism/. Acesso em 05 de novembro de 2022.

STEVENSON, Charles Leslie. Facts and Values. New Haven: Yale University Press.

[1] “O consequencialismo é, sem sombra de dúvida, uma das teorias mais influentes dentro da história da filosofia. Embora os historiadores apontem como seu marco fundacional a publicação da obra Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação, em 1789, de Jeremy Bentham, a teoria goza até os dias de hoje de uma enorme repercussão dentro do debate, sobretudo, em torno da moralidade – não só no âmbito da ética normativa, mas grandemente também no âmbito da ética prática. Uma razão para isso não está apenas no fato de alguns de seus principais expoentes – como o próprio Bentham e ainda John Stuart Mill – terem sido figuras públicas. Adicionalmente, a teoria parece refletir certas intuições do senso comum – como a de que as consequências do que uma pessoa faz têm repercussões relevantes na vida de outras e, por isso, expressam normatividade – ao mesmo tempo em que se mostra controversa e instigante (…) há uma característica fundamental da qual nenhuma teoria consequencialista que se preze pode prescindir: a ênfase nas consequências” (SANTOS, Bruno Aislã Gonçalves; GONTIJO; Fernanda Belo. Introdução ao Consequencialismo – Parte I. GUAIRACÁ, v. 36, p. 5-33, 2020, pp. 6-7).

[2] Cf. SINNOTT-ARMSTRONG, Walter. Consequentialism. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2019. Disponível em: https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/consequentialism/. Acesso em 05 de novembro de 2022.

[3] Apesar de não se vincular ao utilitarismo hedonista, Singer afirmar ser a questão da felicidade líquida crucial para as suas ponderações morais. Nesse sentido, atesta o autor: “A felicidade, e como promovê-la, desempenha um papel fundamental na minha perspectiva ética, e por isso é o tema de um grupo de artigos” (SINGER, Peter. Ética no mundo real: 82 breves ensaios sobre coisas realmente importantes. Tradução por Desidério Murcho. Lisboa, Portugal: Edições 70, 2017, p. 15).

[4] SINGER, Peter. Ética prática. Tradução por Jefferson Luiz Camargo. 4. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2018, p. 35.

[5] SINGER, Peter. Ética prática. Tradução por Jefferson Luiz Camargo. 4. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2018, pp. 33-34.

[6] “O problema que Singer pretende resolver está situado na história da metaética do século XX (…) Singer propõe dizer algo sobre como podemos raciocinar em ética” (BUCKLE, Stephen. Peter Singer’s argument for utilitarianism. Theor Med Bioeth. 2005;26(3):175-94. doi: 10.1007/s11017-005-3976-x. PMID: 16048068, p. 176).

[7] Cf. BAIER, Kurt. El egoísmo. In: Singer, Peter (Org.). Compendio de Ética. Tradução para o espanhol por Jorge Vigil Rubio e Margarita Vigil. Madrid: Alianza Diccionarios, 2004.

[8] Cf. RACHELS, James. Subjetivismo. In: Singer, Peter (Org.). Compendio de Ética. Tradução para o espanhol por Jorge Vigil Rubio e Margarita Vigil. Madrid: Alianza Diccionarios, 2004.

[9] A metaética está associada aos problemas de fundamentação de uma determinada concepção moral.

[10] Para Peter Singer, a ética não corresponde ao fascínio moralista pela regulamentação da sexualidade, não representa um sistema idealizado de regras que só funcionam numa conjuntura utópica ( a casuística); não se reduz aos dogmas religiosos, não é limitada ao aprendizado de costumes vigentes e, tampouco, ao mero subjetivismo.

[11] SINGER, Peter. Ética prática. Tradução por Jefferson Luiz Camargo. 4. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2018, p. 21.

[12] SINGER, Peter. Ética no mundo real: 82 breves ensaios sobre coisas realmente importantes. Tradução por Desidério Murcho. Lisboa, Portugal: Edições 70, p. 40.

[13] BUCKLE, Stephen. Peter Singer’s argument for utilitarianism. Theor Med Bioeth. 2005;26(3):175-94. doi: 10.1007/s11017-005-3976-x. PMID: 16048068, p. 177.

[14] “O princípio de igual consideração de interesses atua como uma balança, pesando imparcialmente os interesses. As verdadeiras balanças favorecem o lado em que o interesse é mais forte, ou em que vários interesses se combinam para exceder em peso um menor número de interesses semelhantes, mas não leva em conta quais interesses estão pesando” (SINGER, Peter. Ética Prática. 3. Ed. Tradução de J.L. Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 31).

[15] “Um dos mais importantes argumentos contra o objetivismo na ética é que as pessoas discordam profundamente acerca do que é moral ou imoral fazer, e esta discordância abrange filósofos que não podem ser acusados de serem ignorantes ou de estarem confusos. Se grandes pensadores como Immanuel Kant e Jeremy Bentham discordam acerca do que temos o dever de fazer, poderá realmente haver alguma resposta objetivamente verdadeira a essa questão?” (SINGER, Peter. Ética no mundo real: 82 breves ensaios sobre coisas realmente importantes. Tradução por Desidério Murcho. Lisboa, Portugal: Edições 70, p. 27).

[16] “A ética se fundamenta num ponto de vista universal, o que não significa que um juízo ético particular deva ser universalmente aplicável. Como vimos, as circunstâncias alteram as causas (…) O conceito de circunstância não está em desacordo com a ideia de universalizabilidade, porque as situações/circunstâncias mudam de acordo com a mudança dos desejos e motivações das pessoas” (OLIVEIRA, Anselmo Carvalho de. O Princípio de Igual Consideração de Interesses Semelhantes na Ética Prática de Peter Singer. Barbarói (USCS), v. 34, p. 210-225, 2011, p. 214).

[17] A noção de “pessoa” adotada por Singer dialoga com as concepções de James Rachels e Joseph Fletcher. Para que um ser seja caracterizado como pessoa é preciso ser capaz de consciência de si, autocontrole, do exercício de habilidades comunicacionais e interativas, senso de futuro e passado e curiosidade. São os chamados “indicadores de humanidade”. Pode-se afirmar que Singer rompe com a concepção contratualista de Rawls e de sua visão de “personalidade moral”. O autor utilitarista em questão propõe uma redefinição da comunidade moral. Nesse sentido, a ética de Singer se contrapõe a uma visão tradicionalista de concepção de sacralidade da vida humana, ponto de partida comum entre liberais e conservadores nas discussões bioéticas. Cf. DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. Tradução por Jefferson Luís Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

[18] BARBOSA, Lázaro. A ética prática de Peter Singer. Fides : Revista de Filosofia do Direito, do Estado e da Sociedade, v. 2, p. 155-169, 2011, p. 158.

[19] O filósofo Joseph Butler estabelece um contraponto ao egoísmo psicológico, a saber: “Assim como os animais, a humanidade possui diversos instintos e princípios de ação. Alguns deles conduzem ao bem da comunidade de maneira mais direta e imediata, ao passo que outros vão mais diretamente ao bem particular (…) Não é uma representação verdadeira da humanidade afirmar que [os princípios de ação] são completamente governados pelo amor próprio, o amor ao poder e os apetites sexuais. (…) É fato manifesto que algumas pessoas, via de regra, são influenciadas pela amizade, compaixão, gratidão (…) e, em alguns momentos, gostar do que é justo e certo assume o primeiro lugar entre outras motivações e ações. (fifteen sermons, citado IN: Moreland, J.P, Craig, William Lane. Filosofia e cosmovisão cristã, p. 522).

[20] Cf. BAIER, Kurt. El egoísmo. In: Singer, Peter (Org.). Compendio de Ética. Tradução para o espanhol por Jorge Vigil Rubio e Margarita Vigil. Madrid: Alianza Diccionarios, 2004, p. 284.

[21] “Distinguimos entre cinco versões de egoísmo. A versão do senso comum considera um vício a busca do próprio bem mais além do moralmente permissível . A segunda, o egoísmo psicológico, é a teoria segundo a qual, se não na superfície, ao menos no mais profundo todos somos egoístas no sentido de que no que concerne à nossa conduta explicável pelas nossas crenças e desejos, esta sempre tende ao que consideramos o nosso máximo bem. A terceira, ilustrada pela teoria de Adam Smith, é a teoria segundo a qual em determinadas condições a promoção do próprio bem é o melhor meio de alcançar a meta legítima da moralidade, a saber, o bem comum. Se não se colocam objecções morais à consecução e à manutenção de estas condições, pareceria desejável tanto de um ponto de vista moral como de um ponto de vista egoísta procurar ou manter estas condições se nelas podemos alcançar a meta moral promovendo ao mesmo tempo o nosso maior bem. A quarta e quinta versões, o egoísmo ético e racional, apresenta-o como ideais práticos, a saber, como os ideais da moralidade e da razão.” (BAIER, Kurt. El egoísmo. In: Singer, Peter (Org.). Compendio de Ética. Tradução para o espanhol por Jorge Vigil Rubio e Margarita Vigil. Madrid: Alianza Diccionarios, 2004, p. 289).

[22] Cf. BAIER, Kurt. El egoísmo. In: Singer, Peter (Org.). Compendio de Ética. Tradução para o espanhol por Jorge Vigil Rubio e Margarita Vigil. Madrid: Alianza Diccionarios, 2004, p. 287.

[23] SCHNALL, Ira M. Subjectivism and Emotivism. Iyyun: The Jerusalem Philosophical Quarterly. By: S. H. Bergman Center for Philosophical Studies, 2004, pp. 27-44, p. 27.

[24] RACHELS, James. Subjetivismo. In: Singer, Peter (Org.). Compendio de Ética. Tradução para o espanhol por Jorge Vigil Rubio e Margarita Vigil. Madrid: Alianza Diccionarios, 2004, p. 581.

[25] “Tome qualquer ação [viciosa] […] Por exemplo, assassinato premeditado. Examine ele na melhor luz e veja se pode encontrar uma questão de fato ou existência real que você possa chamar vício […] Você nunca o encontrará, a menos que você dirija a reflexão para o seu próprio peito e encontre um sentimento de [desaprovação], que ocorre em você, em relação a essa ação. Eis uma questão de fato; mas é um objeto de sentimento, não de razão.” [ Hume, David. A Treatise of Human Nature (eds. David Fate Norton & Mary J. Norton). Oxford: Clarendon Press, 2007].

[26] RACHELS, James. Subjetivismo. In: Singer, Peter (Org.). Compendio de Ética. Tradução para o espanhol por Jorge Vigil Rubio e Margarita Vigil. Madrid: Alianza Diccionarios, 2004, pp. 584-585.

[27] “Na medida em que alguém está honestamente representando os seus sentimentos, seu julgamento moral é sempre correto. Mas isso contradiz o fato certo de que nós algumas vezes cometemos enganos em ética. Portanto, o subjetivismo simples não pode ser correto. Esses argumentos, e outros como esses, sugerem que o subjetivismo simples é uma teoria falha. Em face de tais argumentos, alguns filósofos escolheram rejeitar toda a ideia do subjetivismo ético. Outros, contudo, têm trabalhado para melhorar a teoria” (RACHELS, James & RACHELS, Stuart. Os elementos da filosofia moral. Trad. portuguesa e revisão técnica: Delamar J. V. Dutra. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 2013, pp. 47-48).

[28] SINGER, Peter. Ética prática. Tradução por Jefferson Luiz Camargo. 4. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2018, p. 27.

[29] Cf. STEVENSON, Charles Leslie. Facts and Values. New Haven: Yale University Press, 1963, pp. 113-137.

[30] SINGER, Peter. Ética prática. Tradução por Jefferson Luiz Camargo. 4. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2018, p. 28.

[31] “Emotivismo é a visão de que quando uma pessoa faz um julgamento ético sobre algo, ela está expressando (mas não relatando) sua atitude em relação àquela coisa. Apesar da evidente semelhança entre essas duas visões, o subjetivismo é geralmente caracterizado como uma forma de naturalismo ético, visto que interpreta os julgamentos éticos como declarações de fatos empíricos (psicológicos) que são verdadeiros ou falsos; enquanto emotivismo é qualificado como uma forma de não cognitivismo, pois interpreta os julgamentos éticos como não declarando nada que possa ser verdadeiro ou falso.” (SCHNALL, Ira M. Subjectivism and Emotivism. Iyyun: The Jerusalem Philosophical Quarterly. By: S. H. Bergman Center for Philosophical Studies, 2004, pp. 27-44, p. 27).

[32] O emotivismo é uma teoria não-cognitivista, pois afirma que os enunciados morais não possuem implicações ontológicas.

[33] “ Isto pode parecer uma diferença trivial e insignificante que não vale a pena se preocupar. Mas de um ponto de vista teórico, existe na realidade uma diferença muito grande e importante. Isto significa que o emotivismo não será vulnerável ao tipo de dificuldades a que o subjetivismo simples foi exposto. Consideremos os dois problemas que citei, relativos à infalibilidade e à discordância. O problema da infalibilidade só surgiu porque o subjetivismo simples interpreta os juízos morais como relatos e descrições sobre os nossos sentimentos (…) O emotivismo não interpreta os juízos morais como afirmações sobre sentimentos, ou como afirmações que em certo sentido são verdadeiras ou falsas; portanto, o mesmo problema não se coloca diante dele.” (RACHELS, James. Subjetivismo. In: Singer, Peter (Org.). Compendio de Ética. Tradução para o espanhol por Jorge Vigil Rubio e Margarita Vigil. Madrid: Alianza Diccionarios, 2004, p. 588).

[34] RACHELS, James & RACHELS, Stuart. Os elementos da filosofia moral. Trad. portuguesa e revisão técnica: Delamar J. V. Dutra. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 2013, p. 49.

[35] Cf. MOORE, George Edward. Ethics. Oxford: Oxford University Press, 1912, cap. 3.

[36] “O remédio é mudar a ênfase. O subjetivismo interpreta um julgamento ético como uma afirmação de uma proposição sobre a atitude do orador. O discurso ético é principalmente sobre a atitude em questão, e o debate ético geralmente envolve duas pessoas afirmando que têm atitudes opostas, e discutindo qual atitude é mais apropriada. Geralmente, não há muito sentido em discutir se os agentes realmente têm as atitudes que dizem ter, ou seja, em discutir a verdade ou a adequação de acreditar nas proposições declaradas pelos discutentes sobre suas atitudes (…) Da perspectiva da interpretação emotivista (…) a discordância ética é a discordância na atitude (…) Um subjetivista pode analisar a discordância ética da mesma forma que um emotivista”. (SCHNALL, Ira M. Subjectivism and Emotivism. Iyyun: The Jerusalem Philosophical Quarterly. By: S. H. Bergman Center for Philosophical Studies, 2004, pp. 27-44, p. 34).

[37] BUCKLE, Stephen. Peter Singer’s argument for utilitarianism. Theor Med Bioeth. 2005;26(3):175-94. doi: 10.1007/s11017-005-3976-x. PMID: 16048068, p. 178.

[38] BUCKLE, Stephen. Peter Singer’s argument for utilitarianism. Theor Med Bioeth. 2005;26(3):175-94. doi: 10.1007/s11017-005-3976-x. PMID: 16048068, pp. 179-180.

[39] SINGER, Peter. Vida Ética. Tradução de Alice Xavier. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002, p. 12.